4 avril 2018

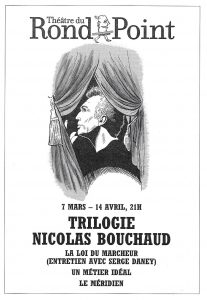

Après La Loi du marcheur et Le Méridien, Nicolas Bouchaud s’empare avec talent et passion du livre de John Berger Un métier idéal qui décrit l’activité au quotidien d’un médecin de campagne. Nicolas Bouchaud poursuit ainsi sa quête d’hommes remarquables, de personnalités hors du commun. Il nous a enthousiasmé avec La Loi du marcheur, le fameux entretien avec le journaliste Serge Daney, fou de cinéma, mis en scène par Éric Didry. Il nous a ému avec Le Méridien, d’après le poète philosophe Paul Celan, mis en scène également par Éric Didry. Voici des hommes qui vont vers les autres, qui font don de leur être, de leur savoir, qui cherchent toujours à venir en aide, à servir. Serge Daney, pas ses connaissances, sa générosité, son amour du cinéma est un transmetteur de richesses intellectuelles qui nous fait partager ses passions. Paul Celan, cet immense poète, est l’homme de l’amitié et de l’amour, qui tend la main à l’autre, qui ne voit pas « de différence entre une poignée de main et un poème ». Et John Sassall, le médecin du livre de John Berger, c’est l’homme qui soigne les malades et entre en relation avec eux par un attachement à leur personnalité profonde. Pour lui, la relation à l’autre est originelle et inaugurale par rapport à la relation au malade. Tous les trois sont des êtres généreux, attentifs aux autres, qui font don d’eux-mêmes, qui vont vers l’autre dans un mouvement antérieur à toute expérience. De leur action éthique jaillit la connaissance, l’amour, l’amitié et le soin. Nicolas Bouchaud, avec générosité et talent, nous fait partager ces moments d’humanité et de poésie.

Trilogie Nicolas Bouchaud au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu’au 14 avril 2018

==============================================================================================